週1回、マリンバのレッスンが楽しみでもあり、苦しみでもあり。そんな60の手習いの日記です。

【トレモロの回数】

この曲では、4分音符は4往復で弾くのを基準とする。

【フライング注意】

9~10小節目にかけてのように、8分音符の次小節のトレモロが、フライング気味になってしまう。原因は8分音符から低い位置でそのまま横にスライドしてトレモロに入るから。防止するには、8分音符を弾き終えた手を少し上げて、タイミングを計って次のトレモロに入る。

【トレモロを繋げる】

37~38小節目のような複数のトレモロは、できるだけ繋げて、なめらかに弾く。

【pのスタッカート】

51小節目などのピアニッシモのスタッカートは、低いところからしっかり当てる。

【用語の意味】

・sub.(スビート):すぐに、ただちに subito の略

・poco a poco(ポコ ア ポコ):次第に、少しずつ

この曲では、4分音符は4往復で弾くのを基準とする。

【フライング注意】

9~10小節目にかけてのように、8分音符の次小節のトレモロが、フライング気味になってしまう。原因は8分音符から低い位置でそのまま横にスライドしてトレモロに入るから。防止するには、8分音符を弾き終えた手を少し上げて、タイミングを計って次のトレモロに入る。

【トレモロを繋げる】

37~38小節目のような複数のトレモロは、できるだけ繋げて、なめらかに弾く。

【pのスタッカート】

51小節目などのピアニッシモのスタッカートは、低いところからしっかり当てる。

【用語の意味】

・sub.(スビート):すぐに、ただちに subito の略

・poco a poco(ポコ ア ポコ):次第に、少しずつ

先日、渋谷からバスに乗り、グランドピアノもあるカフェで開かれたヴァイオリンのコンサートに行ってきました。クラシカルな造りと調度品のお店で、譜面台も木製。私のと同じで何だかちょっと嬉しい。ワンドリンク付き4千円、演奏1時間+αで、YouTubeの同時配信もしていました。

クラシックの合間に懐かしのアニソンや歌謡曲も挿み、優雅な午後の一息でした。ヴァイオリンを手の届く距離で聴いたのはほぼ初めてで、弦の音以外のさまざまな音や振動を感じられました。

帰りには、あるユーチューバーが常連の居酒屋に寄り、久しぶりに痛飲しました。

さて、これで、すでにチケットのあるコンサートは、11月の東京パーカッシブペディアのだけ。それまでに1回くらい行きたいですね、毎日の生活の張りのために。

クラシックの合間に懐かしのアニソンや歌謡曲も挿み、優雅な午後の一息でした。ヴァイオリンを手の届く距離で聴いたのはほぼ初めてで、弦の音以外のさまざまな音や振動を感じられました。

帰りには、あるユーチューバーが常連の居酒屋に寄り、久しぶりに痛飲しました。

さて、これで、すでにチケットのあるコンサートは、11月の東京パーカッシブペディアのだけ。それまでに1回くらい行きたいですね、毎日の生活の張りのために。

【作り方】

刃物を使いますので、作業は安定した環境で慎重に行ってください。作業台としてカッターマットや厚めの新聞紙束(作業中にズレてしまわないよう工夫)を使うことをお勧めします。

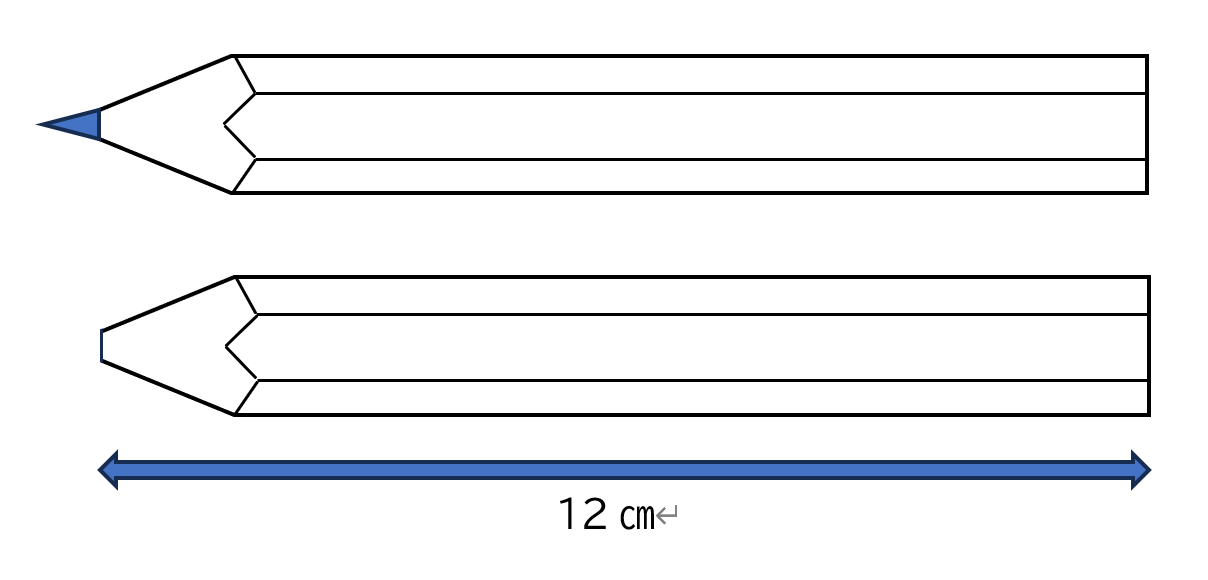

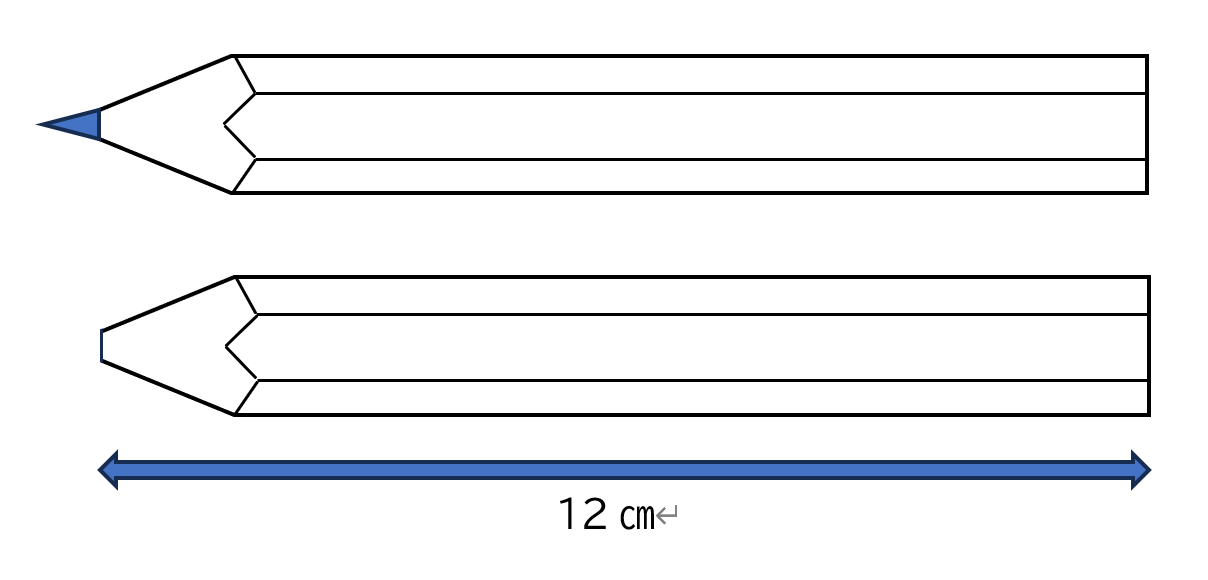

1、鉛筆を、芯を折った状態で、お尻から先端まで、12㎝にする

・長すぎるものは、鉛筆削りや小刀で削って短くします

・手の大きさ等により、長短の調整はあり得ますが、まずは12㎝で作ってお試しください

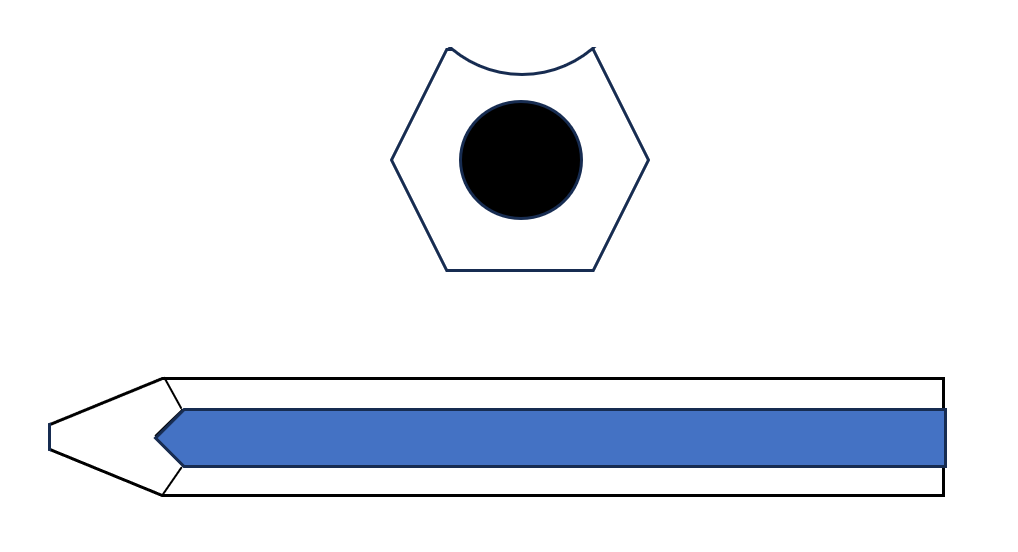

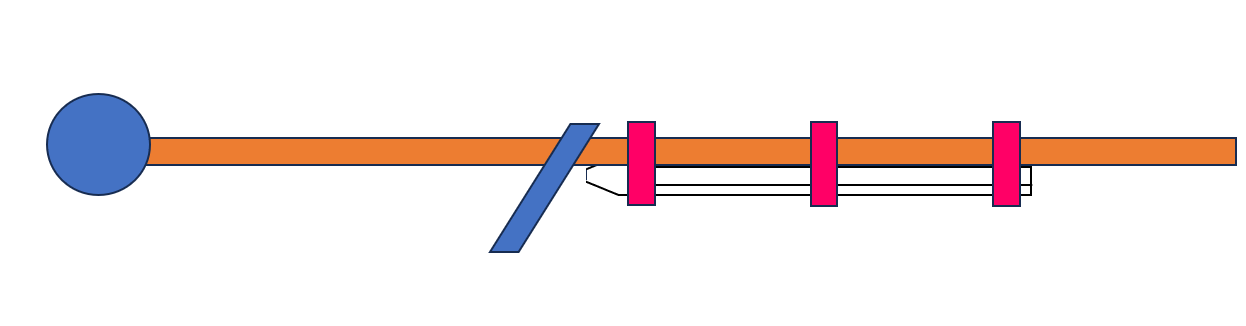

2、マレットの曲線にあうよう、鉛筆の一面を丸彫刻刀で削り、くぼませる

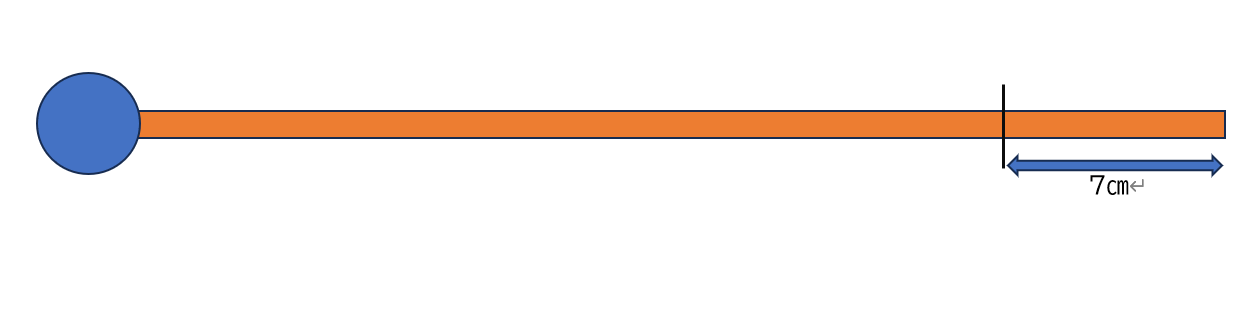

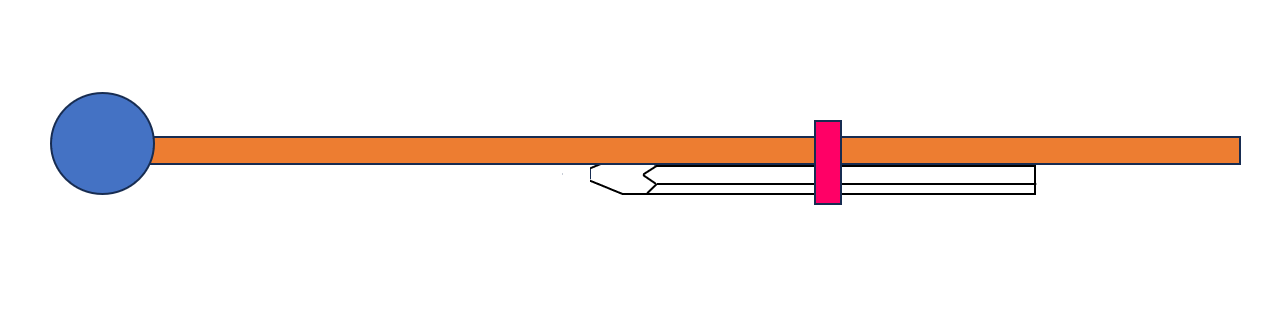

3、マレットのお尻から、7㎝の位置に、ペン等で印をつける

・手の大きさ等により、長短の調整はあり得ますが、まずは7㎝でお試しください

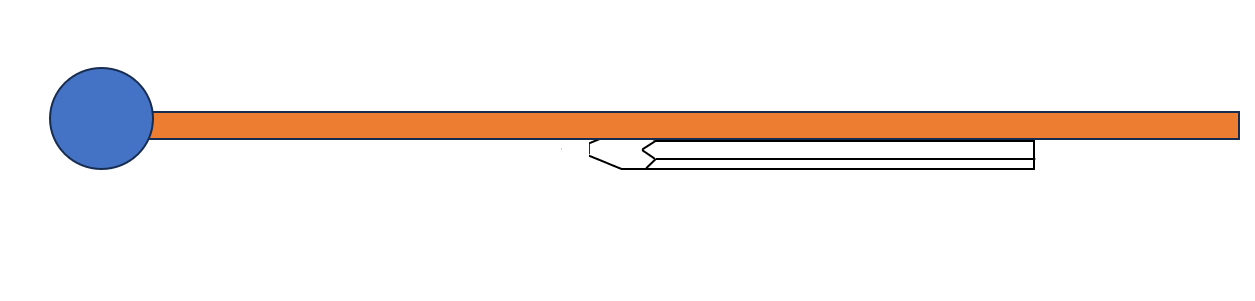

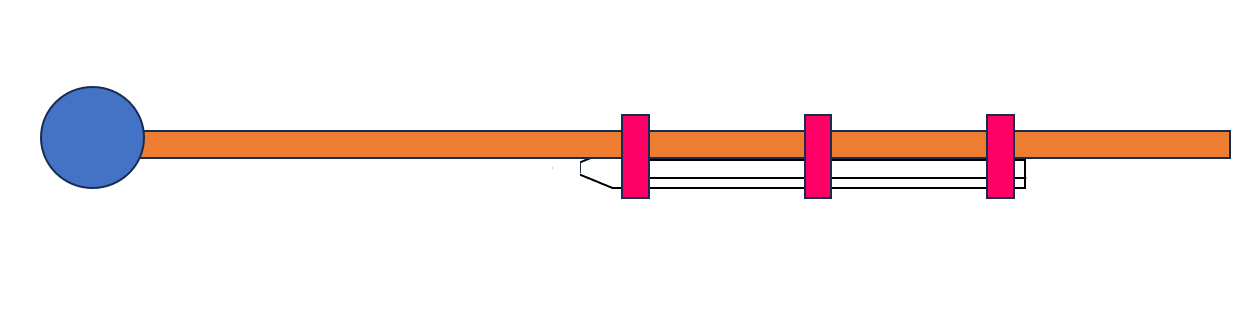

4、3の印に、鉛筆のお尻を合わせて、3か所、テープで固定する

・最初に中央の位置を固定します

↓

↓

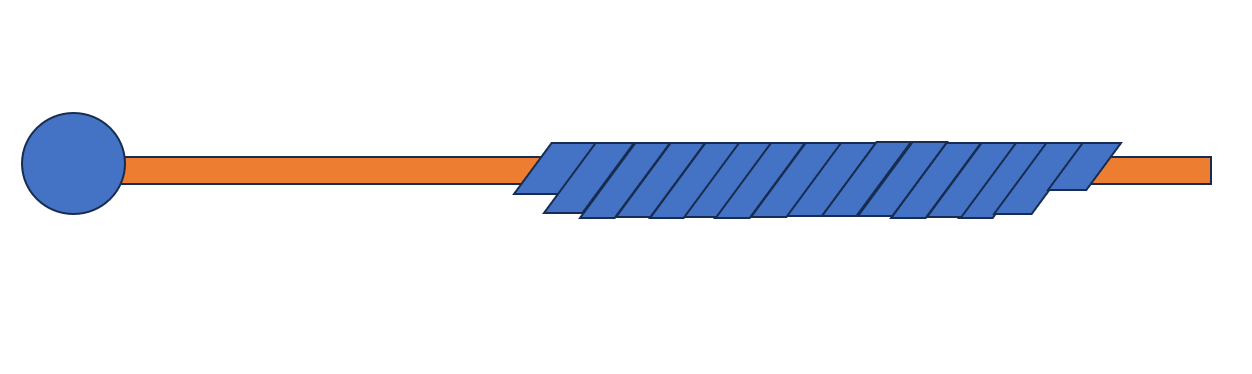

5,鉛筆の先端からお尻に向けて、テープを巻いていく(完成)

・隙間なく巻いてもいいですし、ズレない程度に数か所とめても、お好みでよいです

・テープは少し延ばし気味に、巻くのがコツです

・鉛筆の先端部分とお尻部分は、余分に長く巻きます(手のひらへの当たりが軽減される)

完成!

【メンテナンス】

ずっとこのまま使っていると、球の同じ部分が鍵盤に当たることになり、巻いてある糸がそこだけ剥げてしまう(交換時期が早まる)ので、時々、外して、位置を変えます。

刃物を使いますので、作業は安定した環境で慎重に行ってください。作業台としてカッターマットや厚めの新聞紙束(作業中にズレてしまわないよう工夫)を使うことをお勧めします。

1、鉛筆を、芯を折った状態で、お尻から先端まで、12㎝にする

・長すぎるものは、鉛筆削りや小刀で削って短くします

・手の大きさ等により、長短の調整はあり得ますが、まずは12㎝で作ってお試しください

2、マレットの曲線にあうよう、鉛筆の一面を丸彫刻刀で削り、くぼませる

3、マレットのお尻から、7㎝の位置に、ペン等で印をつける

・手の大きさ等により、長短の調整はあり得ますが、まずは7㎝でお試しください

4、3の印に、鉛筆のお尻を合わせて、3か所、テープで固定する

・最初に中央の位置を固定します

↓

↓

5,鉛筆の先端からお尻に向けて、テープを巻いていく(完成)

・隙間なく巻いてもいいですし、ズレない程度に数か所とめても、お好みでよいです

・テープは少し延ばし気味に、巻くのがコツです

・鉛筆の先端部分とお尻部分は、余分に長く巻きます(手のひらへの当たりが軽減される)

完成!

【メンテナンス】

ずっとこのまま使っていると、球の同じ部分が鍵盤に当たることになり、巻いてある糸がそこだけ剥げてしまう(交換時期が早まる)ので、時々、外して、位置を変えます。

【my手順の紹介】

・結局のところ、手順は各個人のやりやすい方法で構わず、利き手や先生によっても異なります。

・左右の音の微妙な大きさや音色の違いや、リズムの取りやすさから、同じ曲内では、同じようなフレーズは、ある程度統一したほうがよいようです。

・カテゴリー[マリンバの始め方]の、「右か左か、手順がポイント(1)~(3)」もご覧ください。

《基本》

Ⓐひとつめの音が、ふたつめより高ければ右手、低ければ左手から開始し、交互に続ける。

Ⓑトレモロは右手から始める(左が利き手の場合については不知)。

Ⓒ右手だけ、左手だけで、連続して弾くのは、基本的には2個まで。多くて3個まで。

Ⓓ楽譜で指定されている場合は、基本は指定通り(変更してもよい)。

※①、②…:その小節の1番目、2番目…の音(休符除く)を表す。

※小節番号は、譜面左端の数字を基準にして数えると便利。

《この曲についての特記》

㋐ ①R:39小節目

㋑ ②R:9、17、36、106小節目

㋒ ①L:51、53、55、57小節目

㋓ ②L:10、13、18、21、25、29、33、95、99、103小節目

㋔ Lからトレモロ開始:52、54、56、58小節目

・結局のところ、手順は各個人のやりやすい方法で構わず、利き手や先生によっても異なります。

・左右の音の微妙な大きさや音色の違いや、リズムの取りやすさから、同じ曲内では、同じようなフレーズは、ある程度統一したほうがよいようです。

・カテゴリー[マリンバの始め方]の、「右か左か、手順がポイント(1)~(3)」もご覧ください。

《基本》

Ⓐひとつめの音が、ふたつめより高ければ右手、低ければ左手から開始し、交互に続ける。

Ⓑトレモロは右手から始める(左が利き手の場合については不知)。

Ⓒ右手だけ、左手だけで、連続して弾くのは、基本的には2個まで。多くて3個まで。

Ⓓ楽譜で指定されている場合は、基本は指定通り(変更してもよい)。

※①、②…:その小節の1番目、2番目…の音(休符除く)を表す。

※小節番号は、譜面左端の数字を基準にして数えると便利。

※R:右手 L:左手

※トレモロの音とタイになっている音は、トレモロ記号が付いてなくても、トレモロで演奏します。

※トレモロの音とタイになっている音は、トレモロ記号が付いてなくても、トレモロで演奏します。

《この曲についての特記》

㋐ ①R:39小節目

㋑ ②R:9、17、36、106小節目

㋒ ①L:51、53、55、57小節目

㋓ ②L:10、13、18、21、25、29、33、95、99、103小節目

㋔ Lからトレモロ開始:52、54、56、58小節目

年をとると指の関節がこわばりがちで、細いマレットをしっかり握れません。先生からたびたび注意されるまでもなく、自身でも、握った手のひらの中で軸がゆらゆらし、球が回転してしまう不安定な状態が分かりますし、それでは力がマレットに十分には伝わらず、何より、狙った鍵盤を外してしまいます。でも、しっかり握ろうとしても握り切れないのです。若い方やプロの方には想像もつかない体の衰えで理解されないと思いますが、注意を無視しているわけではないのです。

以前、弾く時、"楽譜がぼやける問題"がありました。遠近両用メガネでは、譜面を瞬時に判別するには焦点が甘く、ストレスでしたので、眼科で、焦点80㎝(私が立つ位置から譜面台の楽譜までの距離)のレンズ処方箋を作ってもらいました(眼鏡店店頭での簡易測定では難しいかもしれません)。

そこで、視力同様、これまた減少中の集中力が削がれてしまう体の衰えを力技で解決しよう、するしかない! と、この"しっかり握れない問題"にも取り組み、この"自作補助軸"のおかげで私はストレスなくなりました。

【用意するもの】

おうちにすでにあるもので充分です。作り方は、後日、掲載しますが、鉛筆の一面を彫刻刀でサーっと削って、軸と一緒にテープで巻くだけですので、カンタンです。

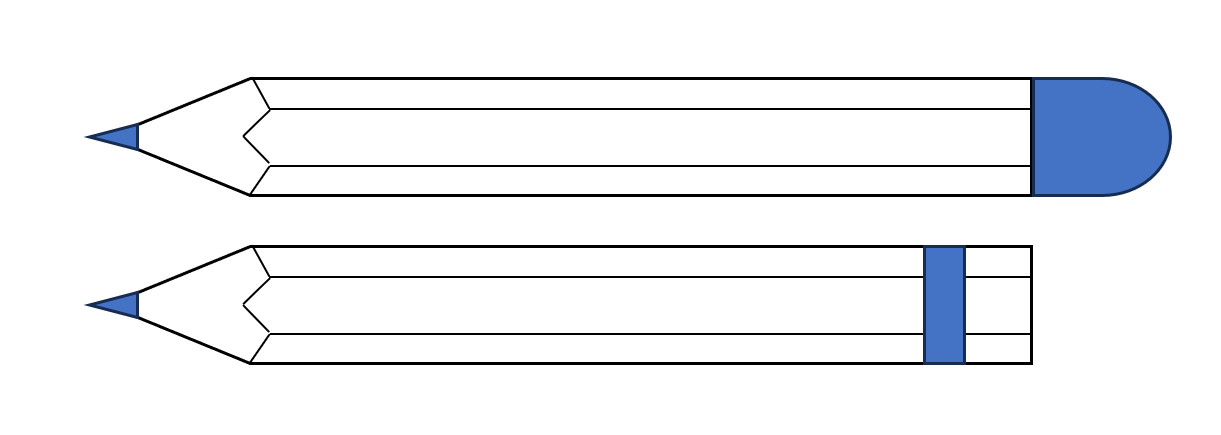

1、鉛筆や色鉛筆 2本

・断面が6角形のもの

・お尻部分に消しゴムや装飾、軸部分に硬いラインなど、削れないものが付いているタイプは不適です

・芯を折った状態で、お尻から先端まで、12㎝のもの:長すぎるものは鉛筆削りや小刀で削って短くします。手の大きさ等により、長短の調整はありえます。

2、接着テープ 1m+α

・メンテナンスのため後日剥がす必要があるので、粘着力の強いもの(ガムテープやセロテープなど)は不適です。

(例)文具や工作などに使うマスキングテープ、ガーゼなどを肌に貼るためのサージカルテープ、キネシオテープのようなスポーツ用テープ

・幅は1㎝以上で、2cmくらいまで

マスキングテープや多くのサージカルテープは表面がべたつくのが気になるので、私のおすすめは次の商品です。ドラッグストアや薬局などで売っています。この商品のよさは、さらさらしていて、手できれいに切れることです。軸はずっと固く握りしめているわけではなく、多少のゆらゆらや持ち替えが必要な場面もあるので、適度なさらさら加減は重要です。

優肌絆(ゆうきばん):メーカー NITTO DENKO

3、彫刻刀 1本

・丸型:6角形の一面の幅のもの

以前、弾く時、"楽譜がぼやける問題"がありました。遠近両用メガネでは、譜面を瞬時に判別するには焦点が甘く、ストレスでしたので、眼科で、焦点80㎝(私が立つ位置から譜面台の楽譜までの距離)のレンズ処方箋を作ってもらいました(眼鏡店店頭での簡易測定では難しいかもしれません)。

そこで、視力同様、これまた減少中の集中力が削がれてしまう体の衰えを力技で解決しよう、するしかない! と、この"しっかり握れない問題"にも取り組み、この"自作補助軸"のおかげで私はストレスなくなりました。

*

【用意するもの】

おうちにすでにあるもので充分です。作り方は、後日、掲載しますが、鉛筆の一面を彫刻刀でサーっと削って、軸と一緒にテープで巻くだけですので、カンタンです。

1、鉛筆や色鉛筆 2本

・断面が6角形のもの

・お尻部分に消しゴムや装飾、軸部分に硬いラインなど、削れないものが付いているタイプは不適です

・芯を折った状態で、お尻から先端まで、12㎝のもの:長すぎるものは鉛筆削りや小刀で削って短くします。手の大きさ等により、長短の調整はありえます。

2、接着テープ 1m+α

・メンテナンスのため後日剥がす必要があるので、粘着力の強いもの(ガムテープやセロテープなど)は不適です。

(例)文具や工作などに使うマスキングテープ、ガーゼなどを肌に貼るためのサージカルテープ、キネシオテープのようなスポーツ用テープ

・幅は1㎝以上で、2cmくらいまで

マスキングテープや多くのサージカルテープは表面がべたつくのが気になるので、私のおすすめは次の商品です。ドラッグストアや薬局などで売っています。この商品のよさは、さらさらしていて、手できれいに切れることです。軸はずっと固く握りしめているわけではなく、多少のゆらゆらや持ち替えが必要な場面もあるので、適度なさらさら加減は重要です。

優肌絆(ゆうきばん):メーカー NITTO DENKO

3、彫刻刀 1本

・丸型:6角形の一面の幅のもの

プロフィール

HN:

ルーニ

性別:

女性

自己紹介:

子育て真っ最中の頃から、「人生後半にやること」を探してきて、60近くになって、うっかり、そして、ようやく出会ってしまった”マリンバ”。ピアノと異なり、メロディーラインだけ弾いていれば曲になる。先生にピアノ伴奏をつけてもらえば、演奏家気分にも浸れる。う~ん、幸せです。

(注)カテゴリーの"マリンバパートナー"は、共同音楽出版社から№1~№8まで発行されているマリンバの楽譜冊子のことです。2025年8月時点で№1~№3には新版も発行されています。なお、同じ曲名でも、旧版と新版に掲載されているものは譜面が異なる可能性があります。

(注)カテゴリーの"マリンバパートナー"は、共同音楽出版社から№1~№8まで発行されているマリンバの楽譜冊子のことです。2025年8月時点で№1~№3には新版も発行されています。なお、同じ曲名でも、旧版と新版に掲載されているものは譜面が異なる可能性があります。

カテゴリー

フリーエリア